てるてる坊主 を雑草の力を借りて

作ってみたら

思った以上にかわいくできた件

この記事では、ティッシュを使った「てるてる坊主 作り方 簡単」バージョンから一歩進んで、自然の素材を使ったオリジナルのてるてる坊主手作りガイドをご紹介します。夏休みの自由研究にもぴったりの、かわいらしいてるてる坊主の作り方です。

こんにちは、おにっきーだよ!今日はティッシュだけじゃなくて、自然の草花を使ったオリジナルのてるてる坊主の作り方を紹介するね!自由研究にもぴったりだから、ぜひ一緒に作ってみよう!

てるてる坊主 とは

みなさんは 「てるてる坊主 てる坊主 明日天気にしておくれ~」という曲は知っていますか? この歌にもあるように てるてる坊主は翌日の晴天を願い白い布や紙で作った人形のことです。知っての通り日本の風習の一つです

小さい頃は よくティッシュを数枚丸めて頭を作り、さらに数枚つかってひらひらを作る てるてる坊主 部隊を作ってました。一般的な「てるてる坊主作り方」として、ティッシュを使った方法がよく知られていますよね。

私が目指すオリジナル感

自然のものを使うことによって自然パワーを宿すことができ…る……(すみません) ( ̄▽ ̄;) 気持ちの持ちようなので🥺 そういう事にしといてください😊

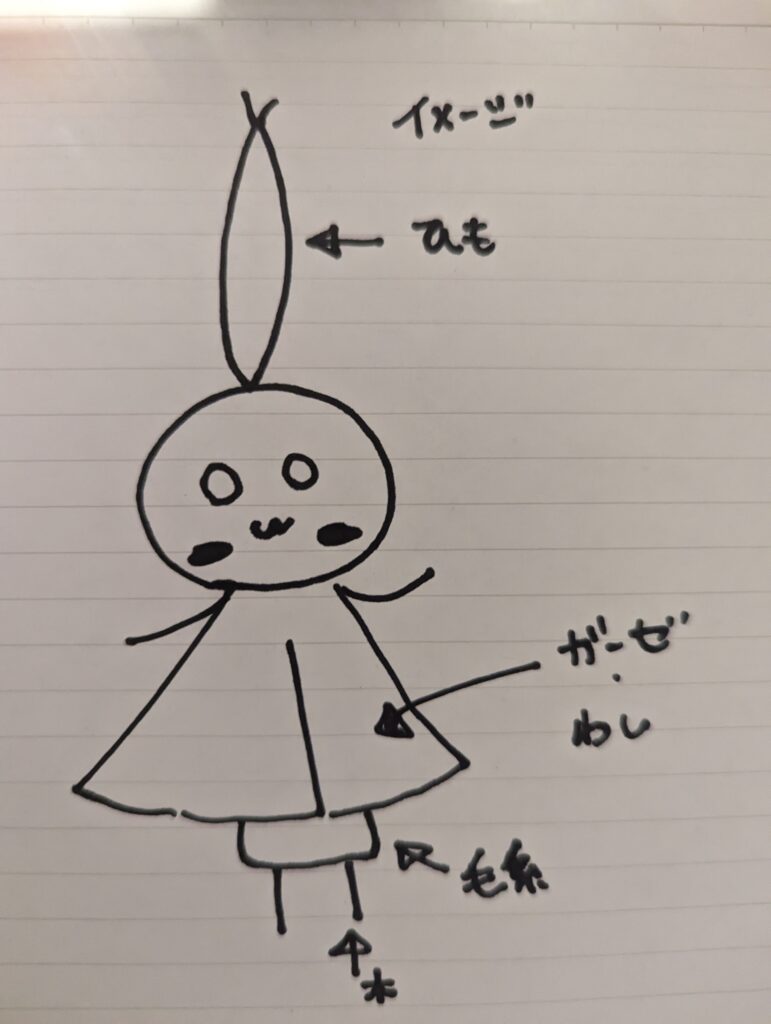

このてるてる坊主 の作り方は、頭と体を毛糸を丸めたもの🧶で表現します。 マント?は、出来れば和紙で作りたい! 紐も出来れば手作りしたいなぁ。。。

イメージが出来たら早速材料調達!!

【オリジナル】てるてる坊主 作り方:材料調達編

色々調べてて見たけれど てるてる坊主を雑草使って作ってる人はいないみたい😅ここからは、雑草を使ったてるてる坊主手作りの材料を集めていきます。

注意! 他の人の土地やお庭、あぶない場所にある草花は採らないようにしようね。公園や河原で安全に探してみてね!

★ 紐

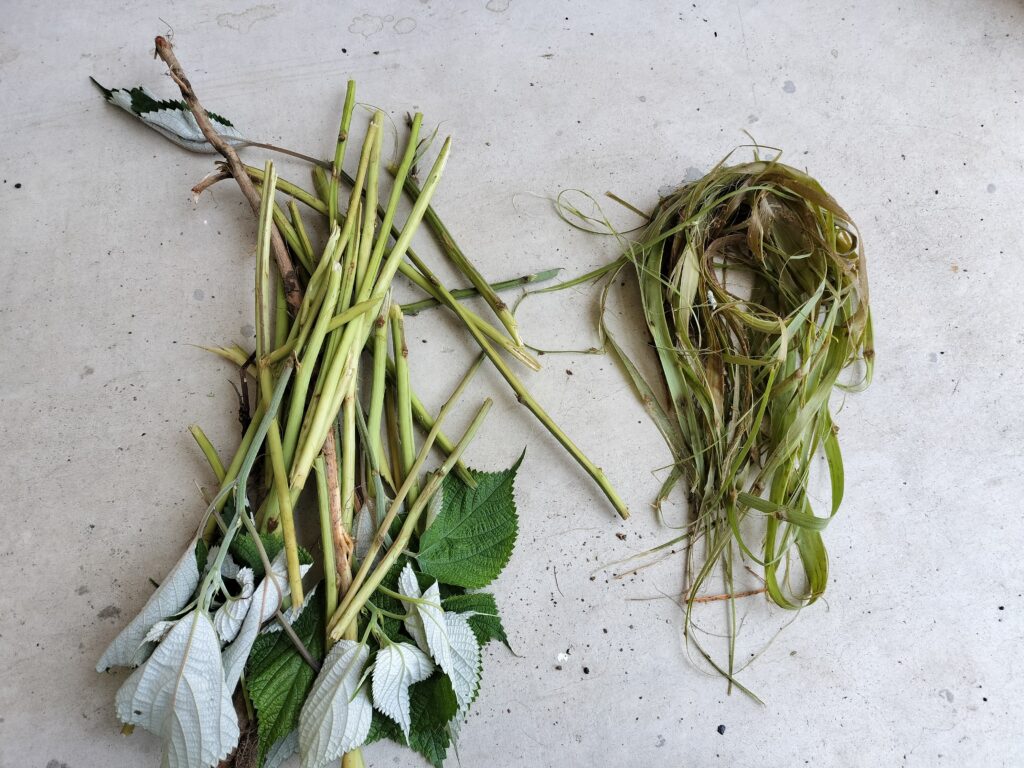

紐 は カラムシ (イラクサ科)という植物を使ってみることにしました。ぱっと見た感じは 野生化した紫蘇のような感じで、紫蘇の葉っぱがゴワゴワ…葉っぱの裏側は白い感じ。食べれるそうですが…食べるなら紫蘇を食べたい…

~なぜこの植物を選んだのか~

理由は昔から植物繊維を取りだし、紐や縄を作っていたという実績があるからです(`・ω・´)キリッ 苧麻(ちょま)というらしい

ちなみにこの植物成長すると約1mほどの高さにもなるそう 道路の脇にも生えていたのですが茎が細かったので、川辺の散歩道で見つけた場所からいただくことにしましたよー! 大体1mほどのものを収穫 →

★ マント(和紙)

和紙 は洗濯のりを使わず植物の繊維のみで挑戦 今回は カモジクサ(イネ科)という植物で作ってみることにしました。

葉っぱ の端っこがざらざらしてて 急いでとると、手を切っちゃいそうです💦

稲刈りをするように 根っこ付近を掴み、手より根っこ側をハサミなどで切ると安全に収穫することができます 茎など硬い部分はできるだけ除去します

★ 草木染め (毛糸)

頭 と 体は白い毛糸を草木染めしたものを作ってみたいと思います

今回は 100均 で購入した綿・ウール100%のもの(染まりやすいとのこと)

染めるための雑草は ヨモギ(キク科) でやってみることにしました ⇒

【写真で解説】雑草を使ったてるてる坊主の作り方

★ 紐の作り方(カラムシ紐)

~使ったものリスト~ ・ カラムシ 1m くらいの長さのものを 4本 ・ 水につけとくための容器 ・ ヘラ みたいなもの(なくても良い) ・ 軍手 (なくてもいいけどとても手が茶色くなります)

茎の上の方から、茎を鷲掴みするように持ち 上から下にスライドさせて、葉っぱ・枝分かれしている茎を外し、1本の茎にします

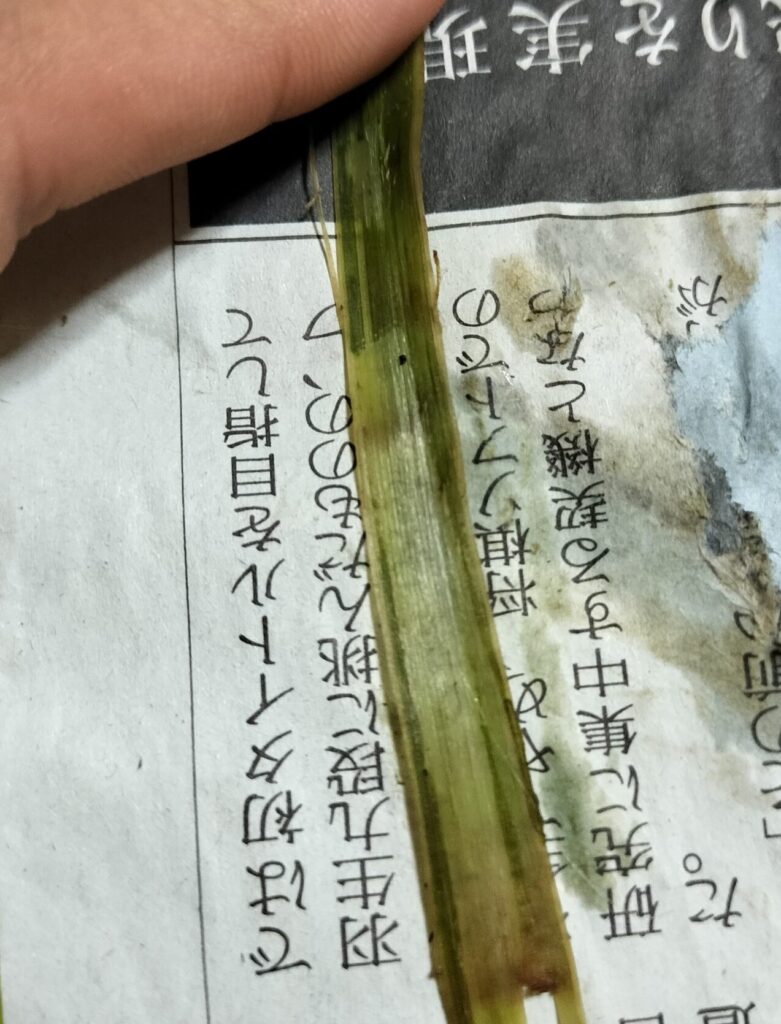

茎部分を折り茎から、皮部分を剥がします、茎をおろうとすると勝手に皮みたいなのがあるのでそれを引っ張る感じです

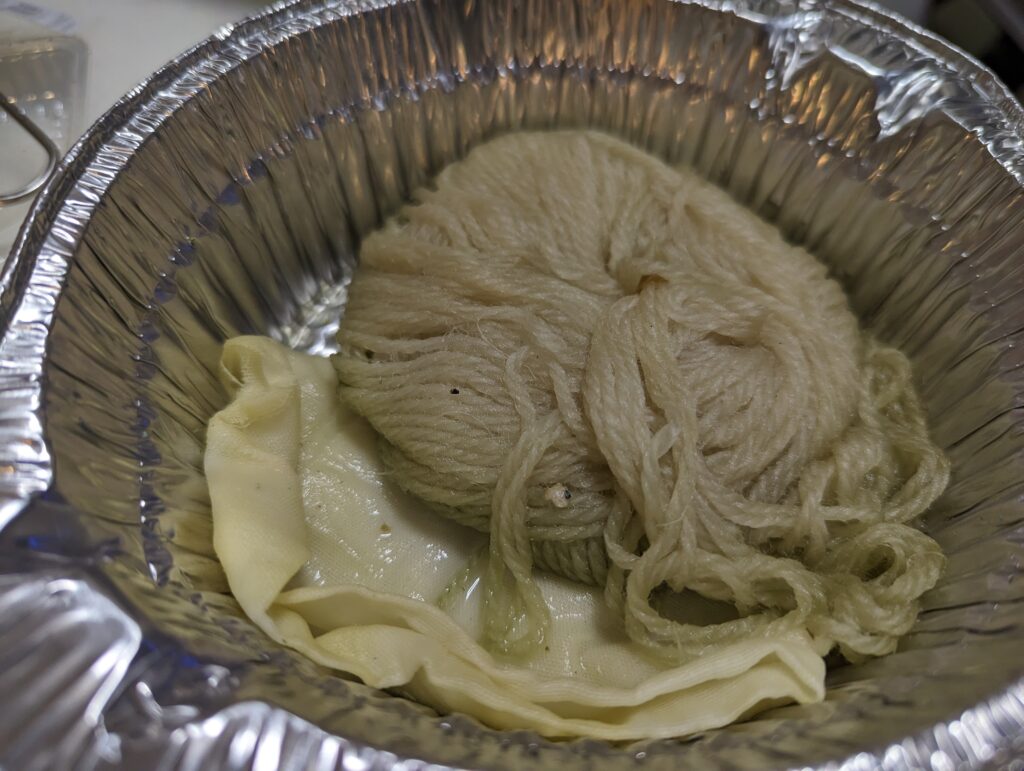

←皮と茎を分けた時の写真

茎は 左側

皮は 右側

〜省いてもOK〜

ヘラのようなものを使い 表面のボツボツ(葉っぱがついてたところなど)や固い皮(1番外側の緑の部分)を削り落とします

する理由としてはの縄や紐にした時に見栄えがいいのと、固くならないから

ここまでで、手袋をつけていないと手がこんな感じ

即席で縄を作る場合は省いてもいい

細いひも状に割いて 乾燥させます

我が家は3日干してみました

ちょっとそうめんみたい……

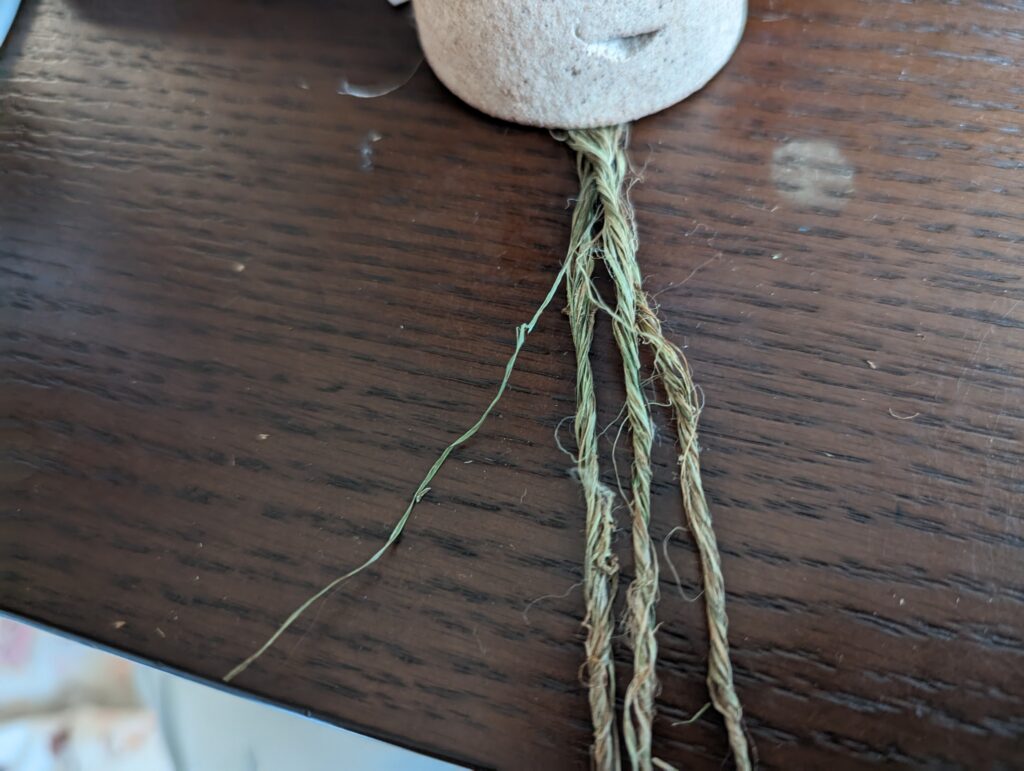

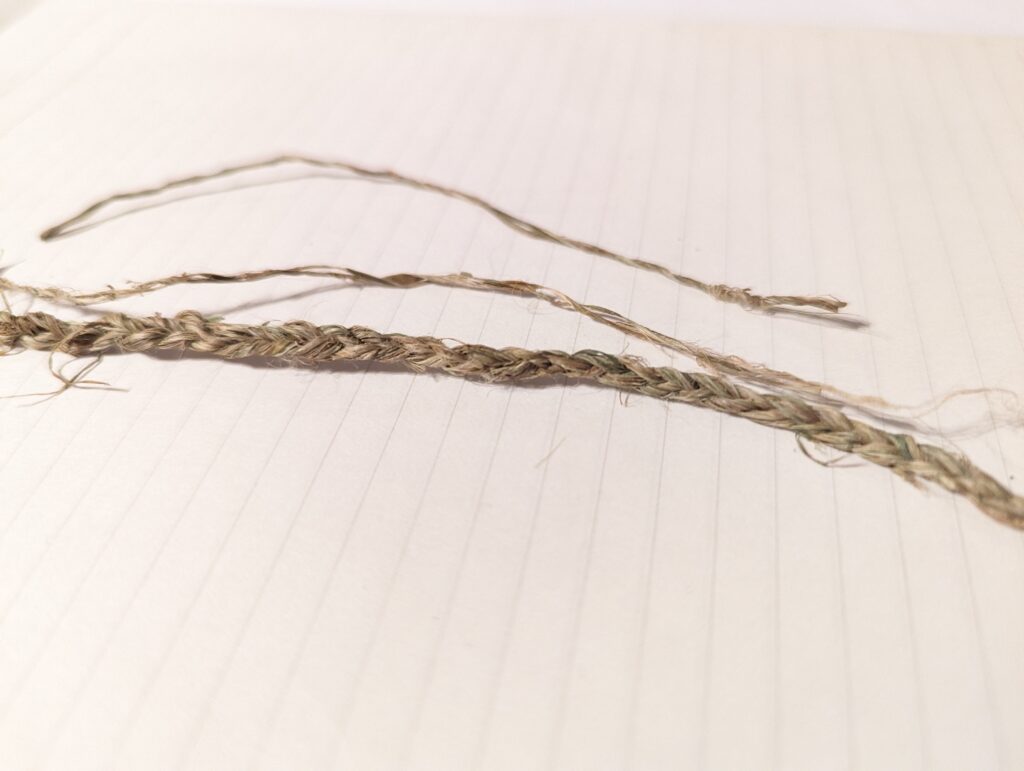

細い糸を 2本でねじったものをさらに 3本用意して太くて丈夫な紐にしてみることに

手のひらに乗せてスライドさせると 紐になるらしいのですが……上手くいかず……

最終的に三つ編みバージョン と極細バージョン を用意してみました

★ マントの作り方

~使ったものリスト~

・カモジクサ(イネ科)

・ 重曹

・ ザル

・ ハイター(漂白剤)

・ ミキサー

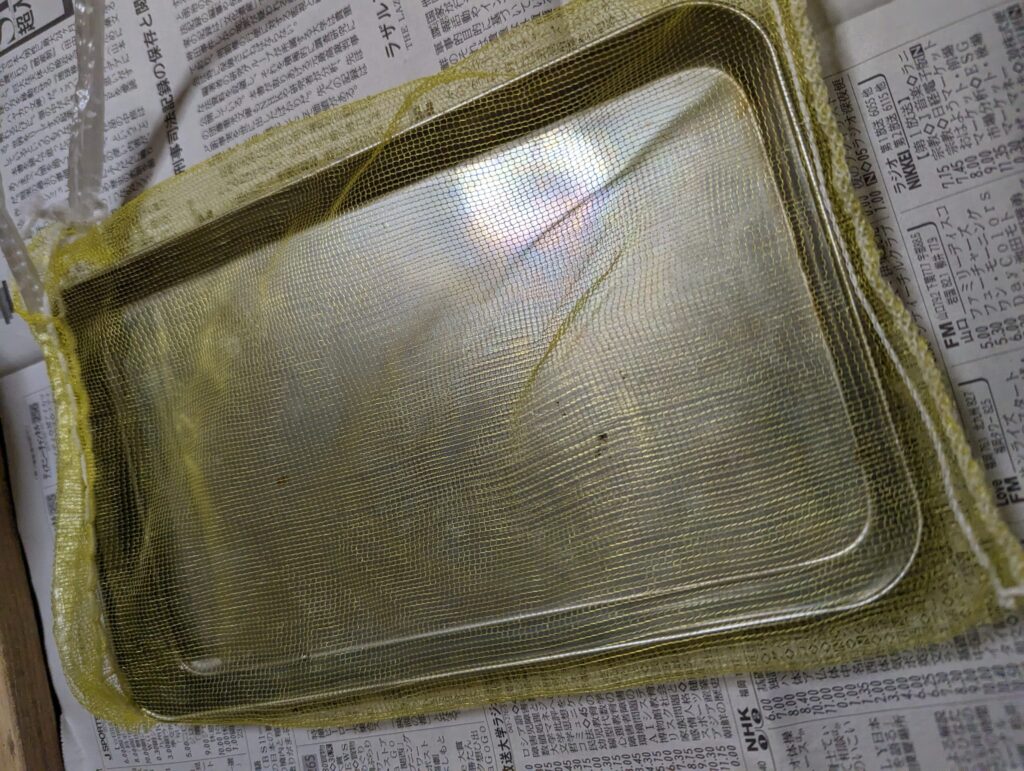

・ 玉ねぎネット (網目が小さいもの)

代用→洗濯ネットでも〇

・ 新聞紙

・ 重しになるようなもの (本など)

・ ハサミ

まずは、葉っぱ を小さくカット 後々気づいたのですが、 長いとミキサーに絡まるのでネギの輪切りサイズに切るのがベストです

鍋に たっぷりのお水 重曹を多めに入れ 3-4時間ほど煮込む

← 1時間 経過

← 3時間 経過

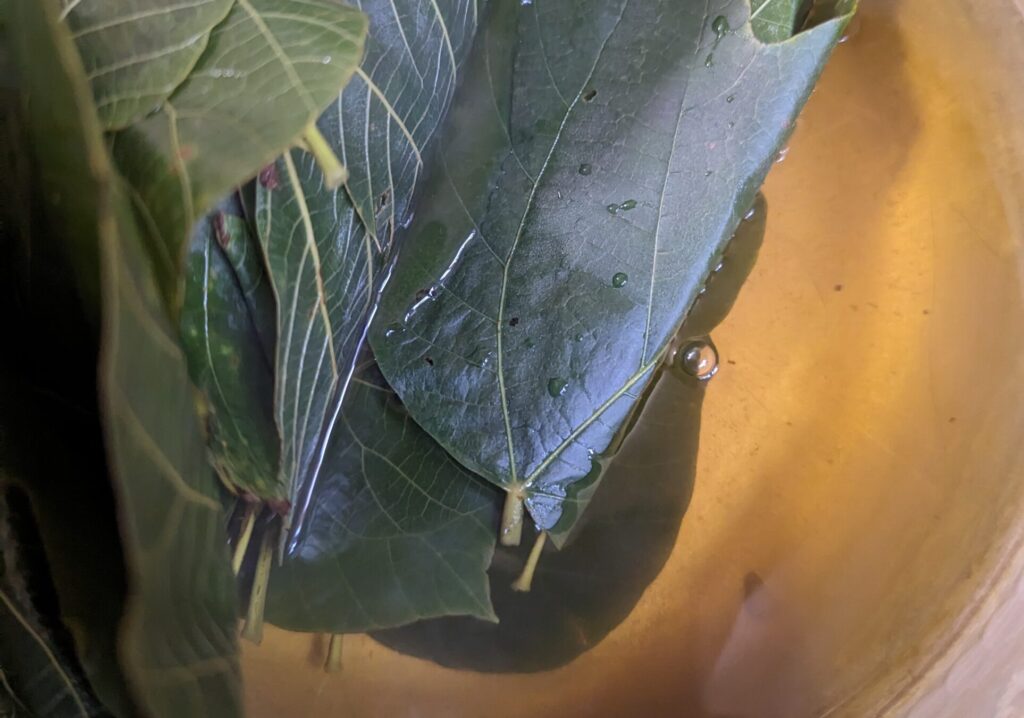

一度水洗いして 漂白剤に一晩漬けます (色素を抜くため) そのあとは 水洗い ぬめぬめしていたので 水に半日つけておくことに

ミキサーで細かくします 葉っぱが長いとプロペラ部分に絡まります、、、

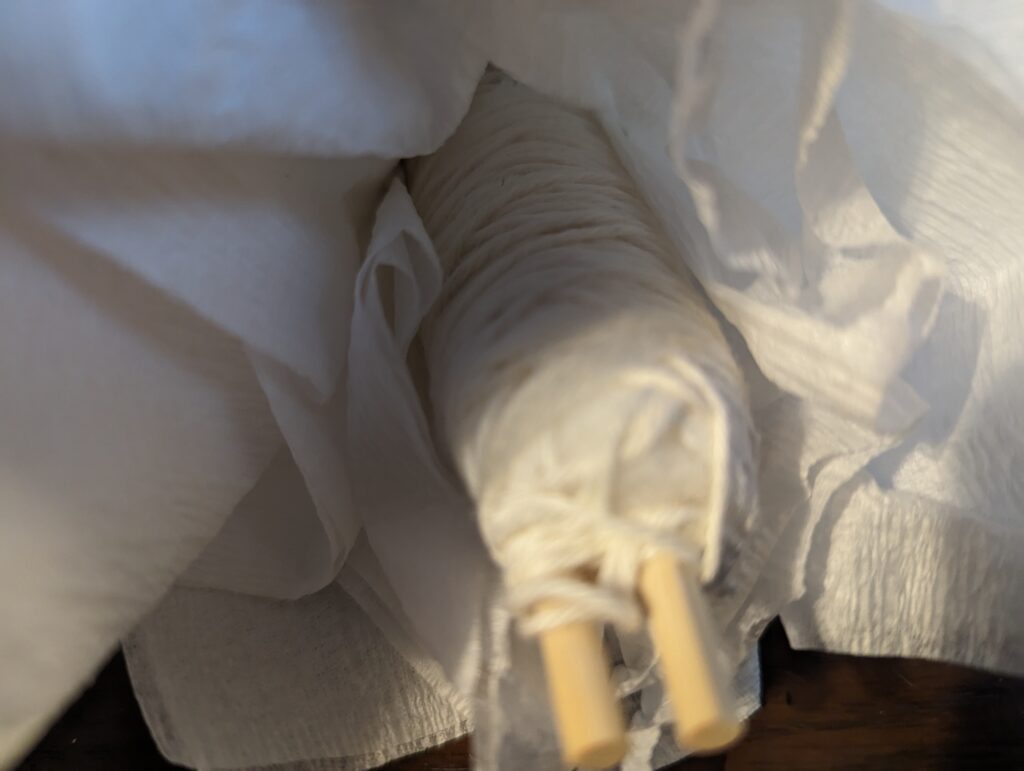

自作の 紙漉し機 洗濯ネットでも大丈夫

今回は手作業で地道に 形を整えてみました

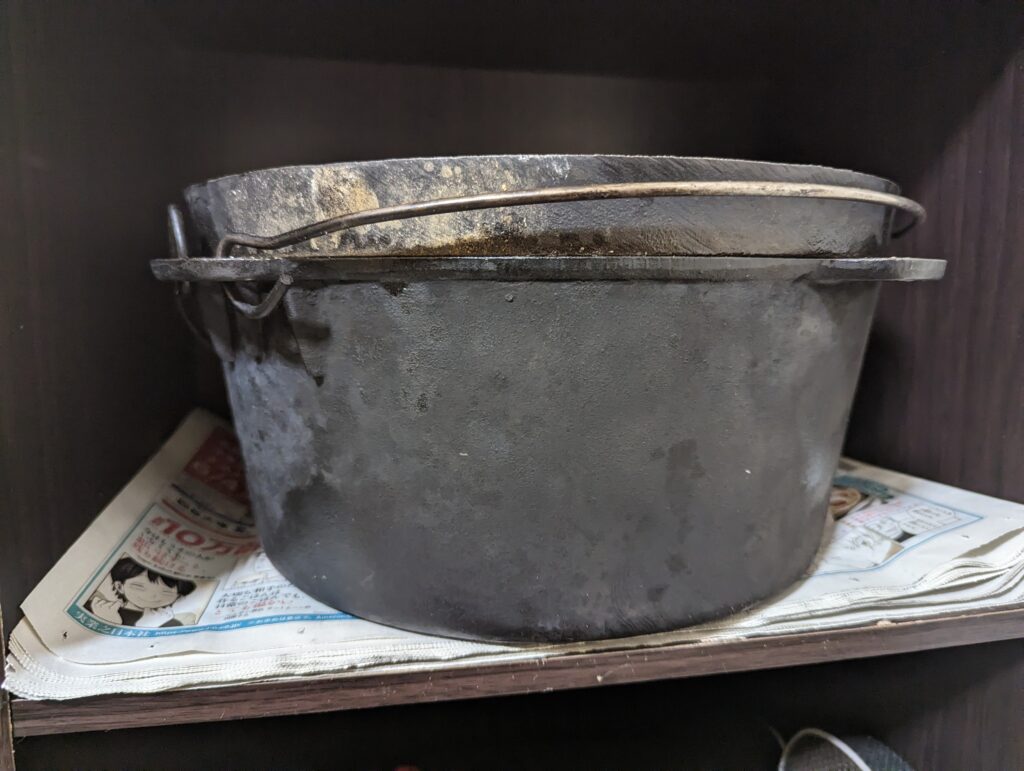

形ができたら新聞紙に挟み

上から重しになるようなものを 乗せ 1-2日間放置します 我が家は特大ダッチオーブンを乗せてみました 本を重しにする場合は間にタオルを挟もう!

完成!! 文字は かけないことはないけれど 知ってる和紙ではない,,, ハサミでチョキチョキしてマントに

★ 草木染めの作り方 (体)

~使ったものリスト~ ・ 毛糸(ウール100% もしくは 綿100%) ・ 鍋 ・ ミョウバン (色を定着させるために必要) ・ ヨモギ(葉っぱの部分のみ) ・ 割りばし

小さく刻んだヨモギを鍋で煮込みます。葉っぱはできるだけ沢山あった方が濃く染まるそうです。

鍋にヨモギと水を入れ、ヨモギの色が出るまで煮込みます。30分ほど煮込んだものがこちら⇒

今回は最初にテストとして少しやってみました。

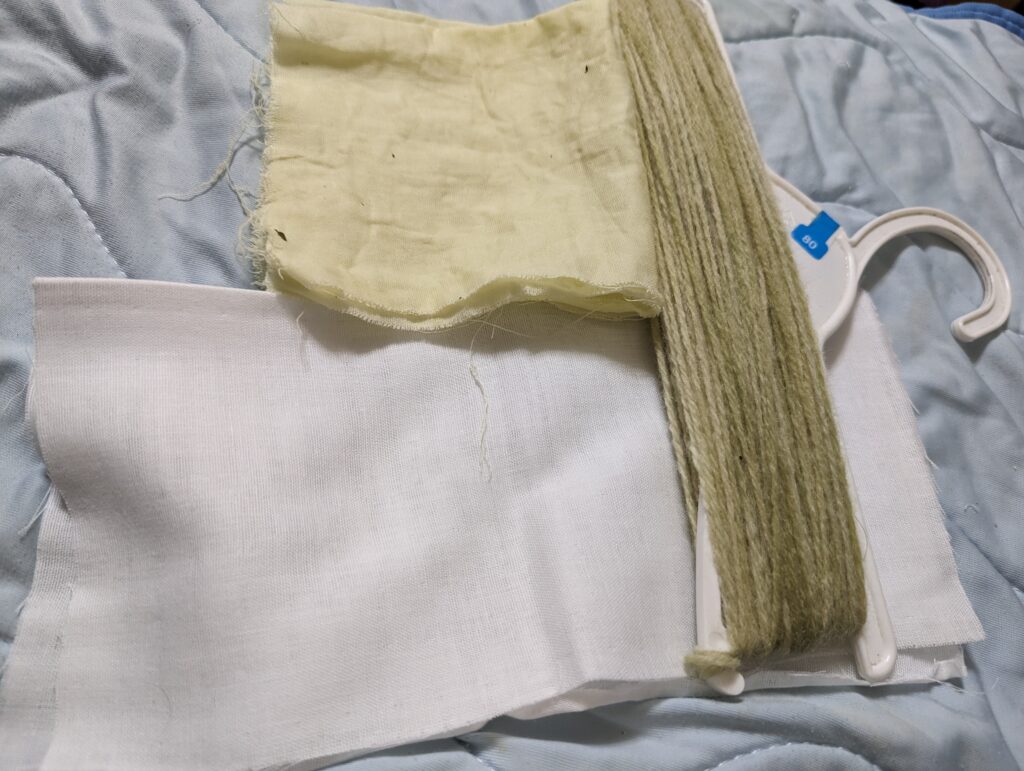

上が 漬けた糸、下が つける前の糸。(水洗いする前)

糸をどう水につけるか迷いましたが、木にまきつけて漬けてみることに。10分ほど漬けて、1度水洗いし、もう10分つけてみました。

最後は糸を水洗いして乾燥させたらOK!色が薄い時はもう一度漬け直します。

草木染めのほかの記事を見るとこの後に銅・鉄媒染液につけるようですが今回は使わずにやっています。

ハルジオン の花でもやってみた

葛 (クズ)の葉っぱでもやってみた(銅溶媒)

葉っぱをゆでて、煮汁を捨てる動作を2回 3回目のゆで汁を使い染めてみることにしました。

色が茶色いけどどうなるのやら

ゆで汁に布と毛糸を入れて20分ほど煮込んだ後、水で薄めた銅溶媒 の中に布と毛糸 を10分ほどつけ水洗いし薄い場合は もう一度煮込みます

水に薄めた 銅溶媒につけているところ。まだ色がイマイチ…ほんとに大丈夫なのか…

最後は 乾燥させて完成!! 写真では伝わらないけど毛糸は ほんのり 若草色、布は うっすい黄緑 かな

銅溶媒液

← 銅溶媒 、水に薄めたもの ( 10円玉を酢につけて1-2日経つと青くなる)

頭 と 体の作り方

頭は 毛糸をぐるぐる丸くまとめたもの。こだわりはできるだけ外側を縦にむらなく巻くことです

体 は割りばしを2本用意して割りばしの間に長丸にまるめたキッチンペーパーをはさみ、その上から糸をぐるぐる巻いてみました

★ ひらひら部分の作り方

ひらひら部分 はキッチンペーパーでつくってみました。ほんとは、白いハンカチを草木染めしたかったのですがハンカチ見つけれず。次回はハンカチで!!

合体

準備はできました。ついに合体です。ドキドキが止まらない。

ボンドを使い 全部品を装着。むずかしかったのは頭と体。体 → ボンド → キッチンペーパー → ボンド → 頭という感じで接着。

顔がないのは かわいそうなので100均でお目目をかってきました。頬っぺたは 赤のマジックペン

最後に 頭の毛糸に イラクサ紐を通して完成!!!これでオリジナルのてるてる坊主 手作りは完了です!

てるてる坊主の正しい作り方って?

実は、てるてる坊主には「こう作ると晴れやすい」という言い伝えがあるんです。例えば、「顔は最後に書く(願いが叶ったら目を入れる)」とか、「吊るす紐は白いものを使う」とか。でも、今回はオリジナリティを重視したてるてる坊主手作りなので、ルールに縛られず自由に楽しむのが一番!自分だけのてるてる坊主 正しい作り方を見つけるのも面白いかもしれませんね。

感想

どうだったかな?自然の材料だけで、こんなに可愛いオリジナルてるてる坊主が作れちゃうんだ!みんなも自由研究や工作で、自分だけのてるてる坊主を作って、晴れをお願いしてみてね!最後まで見てくれてありがとう!

思ってたより可愛いてるてる坊主ができました。自然のものを利用して てるてる坊主を作ることによって、自然パワーを宿すことができ、天気の子になれるんじゃないか!?と思ったり、、、(なれませんでした、、、)

今回ご紹介したてるてる坊主の作り方は、自由研究や自由工作にもなるので、まだ決まってない方、ぜひ参考にしてみてくださいね。

もっと知りたい人へ

今回はカラムシで紐を作ってみたけれど、ほかにはどんな植物でできるかな?

参考にしてみてね → いろいろな植物での紐づくり

今回は葉っぱで和紙を作ってみたけれど、葉っぱじゃないと作れないのかな?

参考にしてみてね → いろいろな材料での和紙づくり