おおむた大蛇山まつり 完全ガイド【歴史と六山の魅力】

年に一度、魂が燃える夏が来る!キャンプもいいけど、大蛇山の熱気は格別だよ。その歴史と魅力を、僕と一緒に深掘りしていこう!

おおむた大蛇山まつりとは

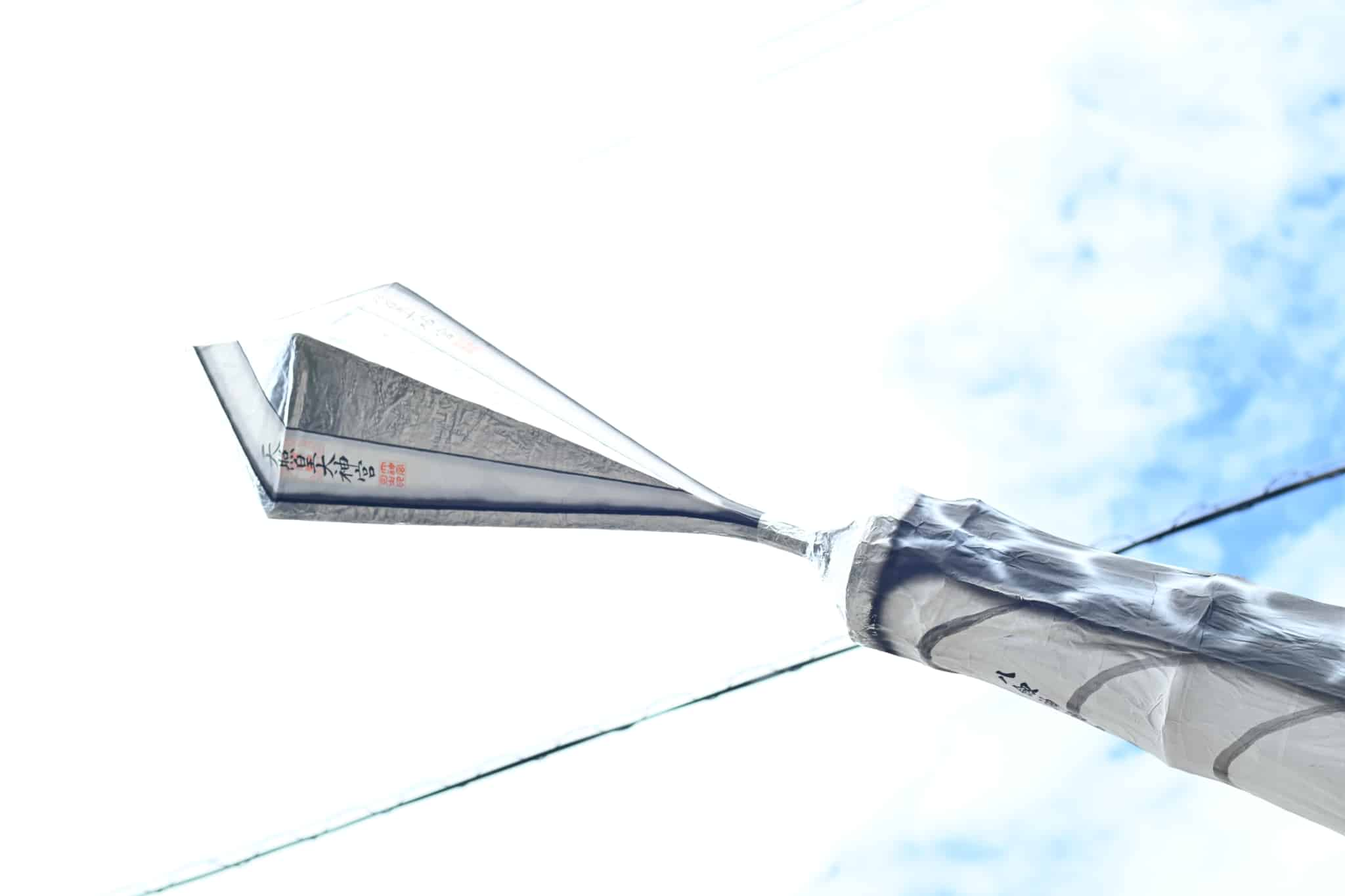

大蛇山とは、全長約10m、高さ約5m、重さ最大3トンにもなる巨大な山車のこと。木製の骨組みに和紙や竹、わらを組み合わせて作った大蛇が飾りつけられています。

毎年7月、この大蛇山が口から火煙を轟かせ、太鼓や鐘を打ち鳴らしながら町中を練り歩きます。特に、7月第4土・日曜に大牟田市の中心街で開催されるメイン行事では、市内外から多くの大蛇山が集結し、その迫力を間近で体感できるんです!

大蛇山の歴史をたどる

-

水の神様「大蛇」への信仰

古来、日本では蛇や龍を水の神様とする「水神信仰」がありました。農業が盛んだったこの地方でも、雨乞いなどが行われ、大蛇は大切な存在だったと考えられています。 -

悪病除けの「祇園信仰」

江戸時代、疫病に苦しんでいた三池地方。当時の領主が悪病除けの神様を祀る「祇園」のお宮を造り、祇園祭が盛大に行われるようになりました。 -

二つの信仰の融合、そして大蛇山の誕生へ

農業と悪病除け、二つの願いが込められた祇園祭に、水の神である「大蛇」が取り入れられ、現在の大蛇山の形になったとされています。記録によれば1852年には原形が存在し、実際にはもっと古くから始まったと考えられています。

豆知識:祭りはどうやって広がった?

発祥の地・三池から、明治時代に大牟田の各地区へと広がり「祇園六山」が形成されました。その後、昭和後期からは町の活性化などを目的とした「地域山」も次々と誕生し、大牟田全体のお祭りへと発展していったのです。

大蛇山ならではの魅力

日本でも珍しい「生きた光」を使う祭り

山車の「動き」、太鼓の「音」、提灯の「明かり」という祭りの三要素に加え、大蛇山では「花火」という生きた光が使われます。蛇を御神体として、花火を使いながら動く山車は、昔の祭りの原型を留める、全国的にも極めて珍しいお祭りなんです。

かませ

大蛇の大きな口に子どもを「かませる」と、一年間の無病息災が約束されるという伝統行事。子どもが泣けば泣くほどご利益があるとされ、会場のあちこちで元気な泣き声が響き渡ります!

最近では子供だけでなく、おじいちゃんやおばあちゃん、中には大切なペットをかませる人も見かけるようになり、家族みんなの健康を願う行事として親しまれています。

「ツガネと大蛇」の伝説

地元で祭りの歴史を伝承し、子供たちにお話会などもされている方によると、「ツガネと大蛇」の伝説は、京都の蟹満寺に伝わる「蟹の恩返し」(『今昔物語集』などに収録)が元になっていると考えられています。本来の物語では、大蛇を退治した後に「蟹満寺」を建立したとされていますが、三池に伝わった際に地域の信仰と結びつき、独自の物語へと変化したようです。

このように、大蛇山祭りの背景には様々な伝説や信仰が重なっていますが、祭りの直接的な根源は、神話とは別に、古くからの水神(大蛇)信仰から発祥したものと考えられています。

祭りの魂「大蛇ばやし」

大蛇山の練り歩きや総踊りに欠かせないのが、勇壮な「大蛇ばやし」です。激しく打ち鳴らされる太鼓と鐘の音、そして独特の掛け声が一体となり、祭りのボルテージを最高潮に高めます。この音を聞くと、血が騒ぐ大牟田人も多いはず!

言葉で説明するより、見てもらうのが一番!公式のダイジェストムービーで、祭りの熱気と興奮をぜひ感じてみてください。

大蛇ばやし 歌詞

【一番】

よぉーいこりゃ

祇園ばやしで 日が昇る エーイヤサ

おっどんが祭りの 大蛇山

ジャンコジャ ジャンココ

ジャジャリコ ジャン

ヒューラ ヒュラヒュラ

ヒュッドン ドン

おっどんが祭りの 山車がくる

大蛇が火を噴く そーらどいた

【二番】

よーいこりゃ

力綱なら みんな引け エーイヤサ

あの娘もエイヤサ それ引いた

ジャンコジャ ジャンココ

ジャジャリコ ジャン

ヒューラ ヒュラヒュラ

ヒュッドン ドン

向かう鉢巻 踊り打ち

惚れた男の 撥さばき

【三番】

よーいこりゃ

祇園祭の 灯がともる エーイヤサ

かわいいほっぺに 灯がゆれる

ジャンコジャ ジャンココ

ジャジャリコ ジャン

ヒューラ ヒュラヒュラ

ヒュッドン ドン

わっしょい目玉だ さしあげろ

三池山から 月が出た

大蛇山祇園六山

朱・黒・深い緑を使いオス大蛇の力強さを表現。雲龍の彫刻と朱塗りが特徴の豪華絢爛な山車は、島原の乱の軍功のご祝儀として柳川藩主から贈られたと伝えられ、歴史の重みを感じさせます。伝統的な大蛇とこの山車との組み合わせは一見の価値ありです。

六山で唯一のメス大蛇で、他の大蛇に比べ縦長の顔が特徴的。伝説では三角牙を持ち、頭のコブは一つとされています。

山車の前側にはのぼり龍、横には鶴が彫られており、鶴は太陽を、龍は水神(雨)を意味し、作物が育つ恵みを表現しているとのことでした。

大牟田大蛇山の始まりとされる由緒ある大蛇山。他の山と比べて顔が小さいですが、ぐっと首を伸ばしたような姿は、まるで空を飛んでいるかのような格好良さがあります。

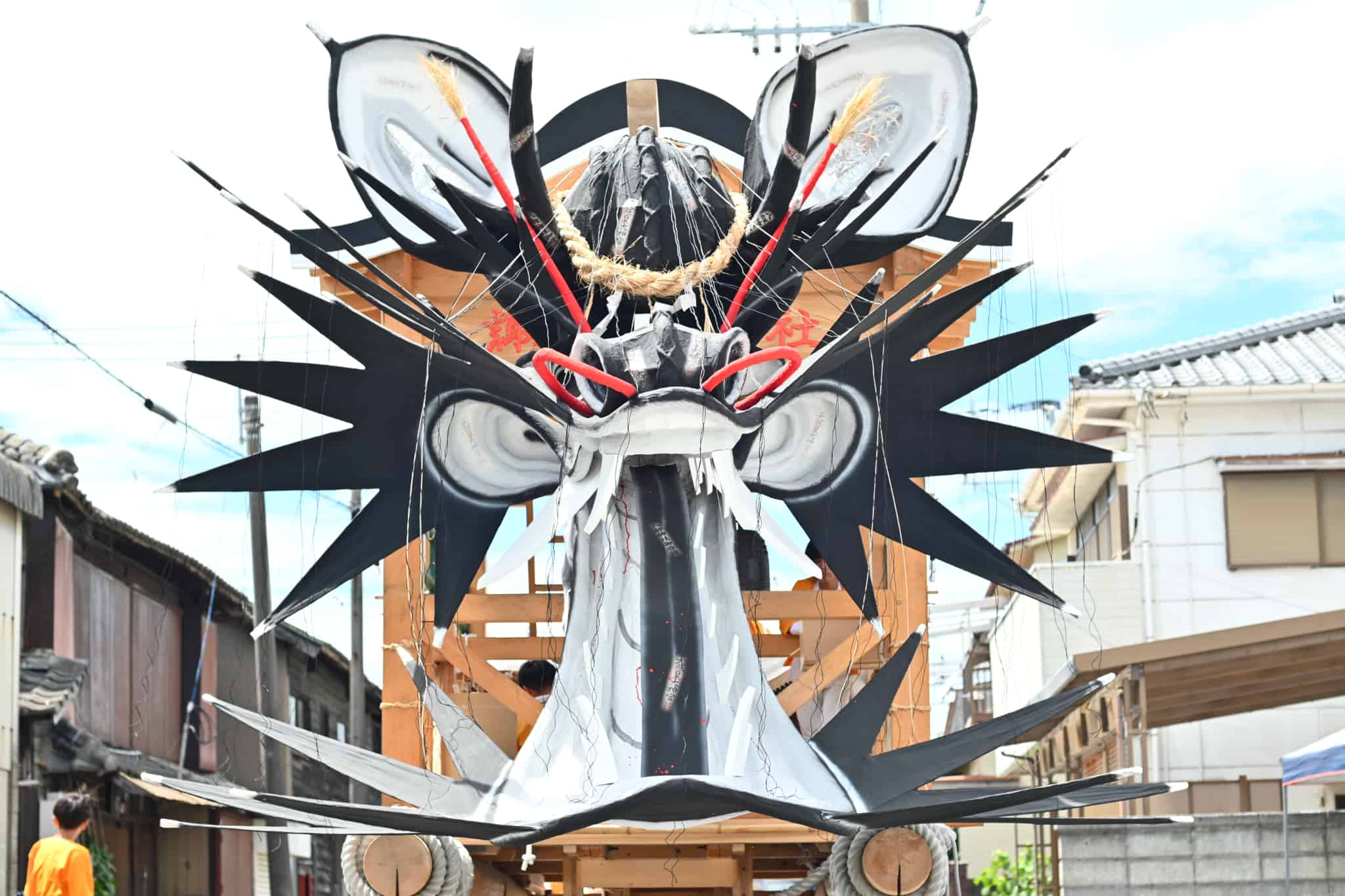

通称「二区」。最大の特徴は、黒を基調とした重厚感あふれる顔で、「黒頭(くろがしら)」と呼ばれています。鋭い眼光と大きく開かれた口、鋭利な牙が際立ち、数ある大蛇の中でも特に勇ましく荒々しい表情は、見る者を圧倒します。

通称「三区」。大正町を拠点とし、鮮やかな色づかいで人気が高い大蛇山です。伝統を守りながらも新しい技術を積極的に取り入れ、より迫力のある凛々しい姿を追求しています。

特徴的な顔つきから「男大蛇」と呼ばれ、その荒々しさが魅力。制作はどんなに暑くても閉め切った格納庫で行うという固い伝統があります。

(※2025年は特別な黒と白の追悼大蛇だったそうです)

大蛇山 Q&A

Q. 三池の大蛇にはなぜ女の子が参加しないの?

A. 三池の祭礼行事は「三池地区祇園社祭礼行事」として大牟田市の無形民俗文化財に指定されています。そのため、古くからの伝統を守り、文化の形を変えないという考えから、女の子は参加していません。

これは伝統を重んじるが故の決まりです。また、今回お話を伺った、祭りに長年携わる方によると、現状で女の子から「参加したい」といった声も特に上がってはいない、ということでした。

Q. 祭りが終わった後の大蛇は、どうなるのですか?

A. 祭りで役目を終えた大蛇は、多くの場合「山崩し(やまくずし)」という神事をもって解体されます。これは、大蛇に宿った神様を天にお返しするという意味合いがあります。解体された大蛇の部位(和紙や竹など)は、一年間の無病息災を願うお守りとして、関係者や地域の人々に分け与えられることもあります。また来年への期待を込めて、感謝と共にその役目を終えるのです。

Q. 大蛇は毎年、新しく作るのですか?

A. はい、基本的に毎年、各山ごとに新しく手作りされます。山車の台車部分などは再利用しますが、大蛇の頭や胴体は、竹や木で骨格を作り、わらを巻き、和紙を幾重にも貼り重ねて作られます。制作には数ヶ月を要し、まさに地域の技術と情熱の結晶です。そのため、毎年少しずつ顔つきや表情が違う、その年だけの特別な大蛇が誕生します。

Q. なぜ「かませ」で泣くと、ご利益があると言われるのですか?

A. 大蛇の口は、神聖な場所への入り口と考えられています。神様である大蛇に一度飲み込まれ(かまれて)、再び吐き出されることで、子どもに憑いた邪気や魔が祓われ、新しく生まれ変わるという「疑似再生」の意味が込められています。赤ちゃんが大きな声で泣くのは、その邪気が体から出て行っている証拠。だからこそ「泣けば泣くほどご利益がある」と言われているのです。

Q. 二区の「黒頭」と、他の山の「赤頭」など、色に意味はあるのですか?

A. 明確な記録はありませんが、様々な説があります。例えば、陰陽五行思想(万物は木・火・土・金・水の5元素からなるという思想)になぞらえ、黒は水を、赤は火を象徴するという説があります。水神信仰である大蛇山にとって、黒も赤も重要な色です。また、オスとメス(例:三池新町のメス大蛇)や、それぞれの山の個性を表現するために、色が定着していったとも考えられています。